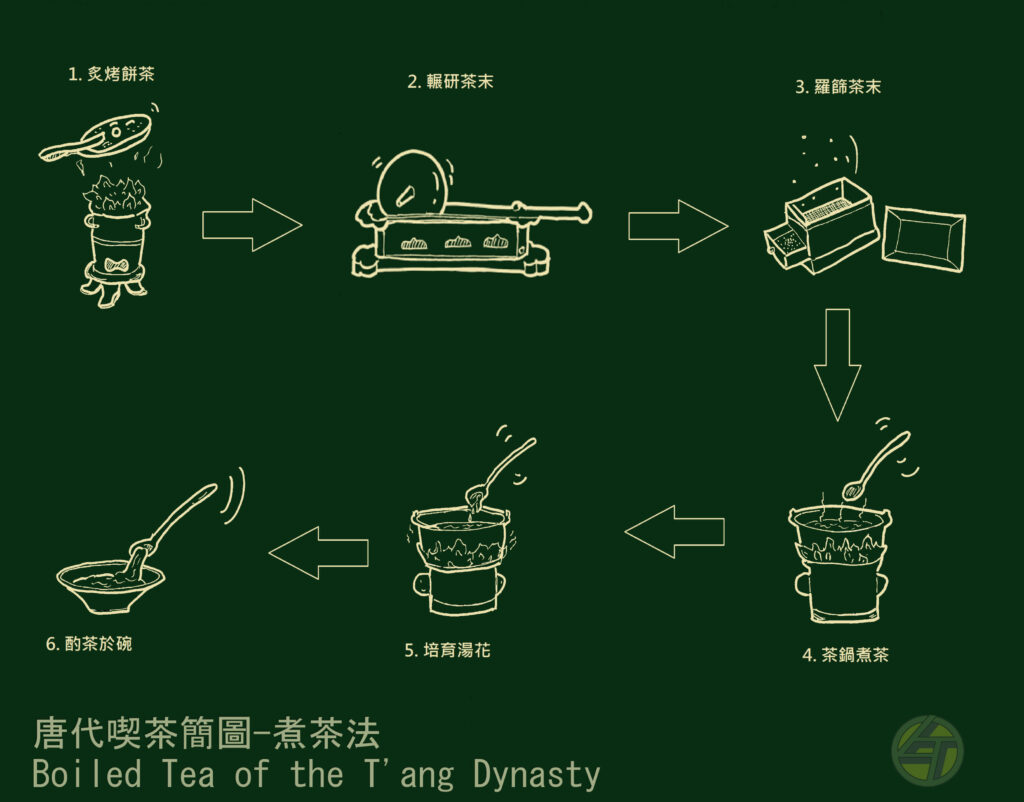

唐代是中國茶文化發展的關鍵時期,也是茶葉開始在社會中普及的時期。唐代煮茶的方法與現代的沖泡方法有很大的不同,當時的茶葉多數以「茶餅」的形式存在,需要先進行粉碎處理。以下是唐代煮茶的簡單介紹:

1. 炙烤餅茶(Roast the Tea cake)

茶餅在拿來煮飲之前,要經過烘烤(炙茶),將之「持以逼火,屢其翻正」,使茶餅內的殘餘水份能全部揮發,使其更有利於碾成茶末,以供煎煮。

2. 輾研茶末(Grind into tea powder)

將茶餅用碾子碾碎,製成細小的茶粉。

3. 羅篩茶末(Sift tea powder)

用羅篩篩出細緻的茶粉。

4. 茶鍑(鍋)煮茶(Boil water and put tea powder)

當茶粉準備好後,將其放入鍋中,加入水,然後加熱煮沸。唐代的茶文化中,煮茶的水需要使用新鮮的水源,且水溫要適中,不能過熱。

5. 育華(培育湯花(Stir the tea with spoon Whip and foam the tea)

主要是指在煮茶過程中加入特定的花草或香料,藉此增添茶的香氣和風味。

6. 酌茶於碗(Pour the tea into a bowl)

將煮好的茶分酌於碗中,酌茶過程往往伴隨著談論詩詞、文學或哲學,茶湯的香氣和味道是品味生活和表達情感的一部分。

資料來源:故宮南院-東亞茶文化展